学校を卒業してから3年看護師してるけど、これからも続けられるかな…

免許も持ってるから保健師もいいかもとは思うんだけど給料が安いって聞くしなぁ

では、今回は保健師の給料についてご紹介していきましょう!!

この記事はこんな人におすすめ

「看護師として働いているけど、そろそろ保健師の道も考えてみようかな…」

「結婚や出産を機に、働き方を見直したい。保健師の仕事ってどうなんだろう?」

「実際に看護師から保健師に転職した人の感想を知りたい」

今回は、保健師の年収・月収について、看護師との比較を交えながら、詳しく解説していきます。この記事を読めば、保健師の給料事情だけでなく、仕事内容やキャリアパス、やりがいについても理解が深まり、今後のキャリアプランを立てる上で役立つこと間違いなしです!

この記事で分かること

保健師の給料が看護師や日本全体と比べて高いのか安いのか

保健師の給料の伸び率は看護師と比べてどうか

保健師への転職のポイント

行政保健師の年収・月収

まず初めに、保健師の60%程度が都道府県や市町村、つまり行政で働いています。つまり、この記事で紹介する保健師の給料は大部分が行政保健師のデータをもとにしています。そして、行政保健師の給料は公務員の給与体系に準じており、年功序列型で、経験年数や年齢に応じて昇給がある点は基本的に共通しています。一般的には、ボーナスは年に2回、昇給は年1回あります。

年収・月収

令和5年賃金構造基本統計調査によると保健師の平均年収は約451万1千円、平均月収は約31.3万円、平均賞与は約75.6万円となっています。同調査で日本全体の平均年収は472.9万円なので、保健師の給料はやや低めであることが分かります。

もちろん、職場や経験年数等により給料は異なってきます。また、地域手当も手取りには関係してくるため都市部の自治体の方が、地方の自治体よりも手取りは多くなる可能性があります。

【給料を比較】看護師と行政保健師

看護師と行政保健師の給料を比較してみましょう。

令和5年賃金構造基本統計調査によると看護師の平均年収は508万円、平均月収は35.2万円、平均賞与は86万円となっています。前述した保健師と比べても高く、日本全体と比べても高い金額になっています。

年齢別で比較

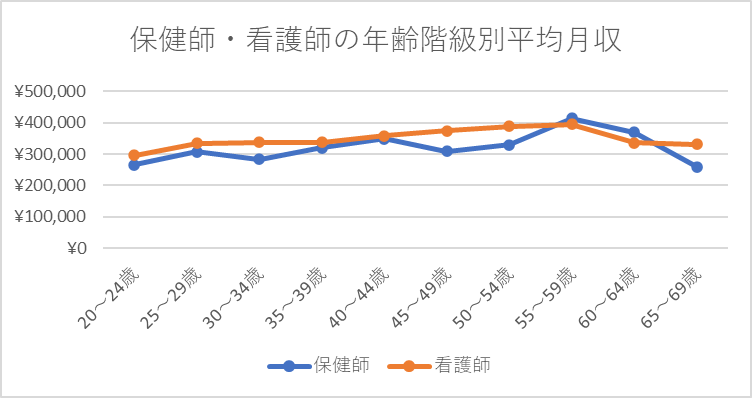

上のグラフは令和5年度賃金構造基本統計調査をもとに筆者が作成しました。

年齢階級ごとの月収では、どの年齢においても看護師の方が金額が高くなっています。60歳代以降は保健師も看護師も月収が低下していますが、これは役職定年や定年後再雇用される方がいるので、低下傾向にあるのだと考えられます。

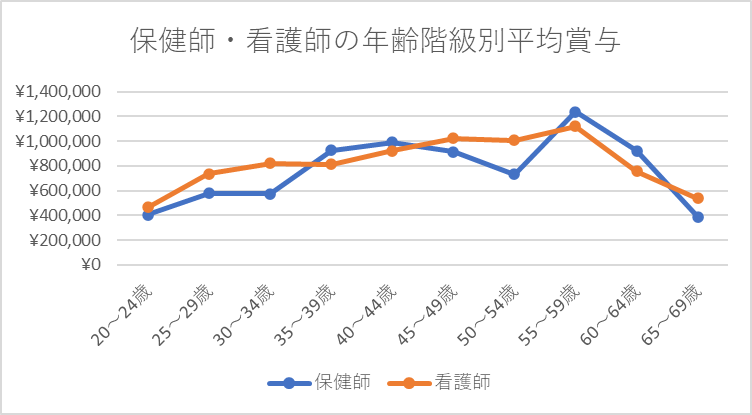

上の図も令和5年度賃金構造基本統計調査をもとに筆者が作成しました。

これは保健師と看護師のボーナスを年齢階級別で比較しています。全体的には看護師の方がボーナスは高い傾向にありますが、30歳代後半から40歳代前半、50歳代後半以降については保健師の方が高い金額になっています。保健師でボーナスが最も高くなるのは55歳代で120万円強です。

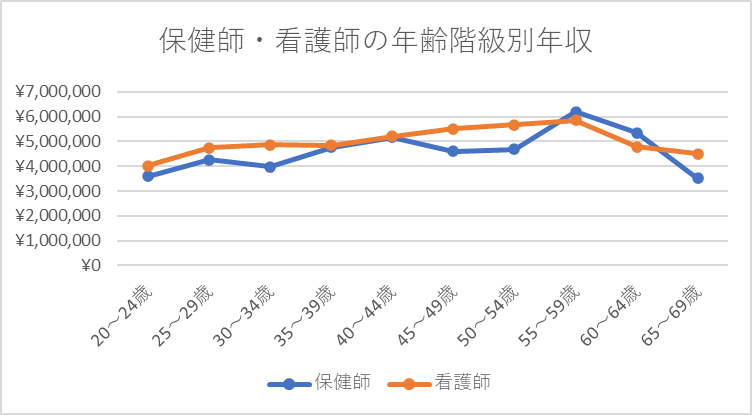

上の図も令和5年度賃金構造基本統計調査をもとに筆者が作成しました。

これは、前述の平均月収と賞与から年収を計算したものです。

※月収×12か月+賞与(ボーナス)で計算しています。

年収においてもほとんどの年代で保健師よりも看護師の方が高い金額となっていますが、50歳代後半から60歳代前半においては保健師の方が高くなっています。年収が最も高くなる55歳代後半では保健師が62,040,800円、看護師が5,859,300円となっています。

【給料以外を比較】

次に、看護師と保健師の給料以外の部分を比較してみます。保健師は就業先で最も多い行政保健師で比較しています。

| 項目 | 看護師 | 行政保健師 |

| 仕事内容 | 患者の治療や看護 | 地域住民の健康増進や疾病予防 |

| 勤務先 | 病院、クリニック、介護施設など | 都道府県庁、市区町村役場、保健所など |

| 働き方 | 夜勤、残業が多い | 夜勤なし、残業が少ない |

| スキル | 医療知識、看護技術 | 保健指導、相談援助、地域活動 |

※これは、筆者の看護師経験、保健師経験を踏まえたもので、必ずしも一般的なものではありません。

仕事内容

仕事内容は全くと言って良いほど異なります。特に異なる点はデスクワークが多い点です。看護師時代にも電子カルテへの記録の入力はありましたが、保健師へ転職後はその1日中パソコンと向き合っているという日も少なくありません。看護師と同様に記録の作成もありますが、その他に、事業計画の作成、会議録の作成、業務報告書作成、事業の案内ちらし作成、事業結果の集計などです。

私自身はパソコンは嫌いではなかったので、そういった面で困ることはありませんでしたが、苦手な方は最初にパソコンの操作を覚えるまで一頑張りが必要かもしれません。

一方で、パソコンの操作が得意な方や、チラシなどのデザインに興味がある方、データ分析など数字を見るのが好きな方は保健師に向いているかもしれません。加えて、対象者とじっくり関わりたい方にもおすすめです。

勤務先

令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況によると、看護師は80%程度が病院・診療所です。一方で、保健師の就業先は57.4%が都道府県・市区町村、10.5%が病院・診療所、6.8%が事業所、3.8%が社会福祉施設・介護保険施設などとされています。

私の周りでも保健師の多くは行政で働いており、他には事業所で産業保健師をされている方もいます。統計的に見ても、私の肌感覚としてもやはり保健師は都道府県や市区町村で働いている方が多い印象です。

働き方

急性期病院の看護師から小規模市町村の保健師へと転職した私の体験としては、「夜勤がないこと」「残業が少ないこと」は大きな変化でした。

また、1年間の大まかな予定が分かるため、忙しくなりそうな時期を避けてプライベートの予定を入れるといった調整をすることができます。

私の場合、成人保健を担当していたため健診日が集中する時期や保健指導が集中する時期を事前に把握することができました。また、ある予防接種担当の保健師は、「インフルエンザの予防接種が始まる時期は案内の発送や問合せ対応があるから忙しくなる」と言っていました。

こうした点は、看護師よりも働きやすいと感じました。

スキル

看護師の技術というと、コミュニケーション技術、清潔操作、ドレーンや廃液管理、清潔ケアといった個人を対象とする技術が多いと思います。

一方、私の体験としての保健師の技術というと、コミュニケーション技術、データ分析、社会資源との調整、集団への支援、個人の健康課題から集団の健康課題を発見する力などでしょうか。(もっと体系的に保健師技術について知りたい場合は「保健師 コアコンピテンシー」と検索してみてください。)

ただ、看護師での経験は間違いなく保健師としての活動に役立っています。特に、個人をアセスメントする力は活きる場面が多いと感じています。

看護師→保健師 転職者の感想

給料は意外と変わらなかった

筆者は20歳代で総合病院勤務の看護師から市町村保健師に転職しました。転職する際に「給料が大分減るだろう」とやや不安がありましたが、実際のところそこまで大きな変化はなかったように記憶しています。地域手当や通勤手当、住居手当等の各種手当による影響も少なくはないですが、「こんなに給料が減るとは思わなかった」というショックはなく、「えっ、意外と給料変わらないな」という印象でした。

ワークライフバランスが整った

筆者の場合、働き方としては保健師の方が向いていたという実感もあります。

特に、夜勤がない、休暇が取得し易い、残業が少ない、残業や休日出勤がある日は事前にわかるなどの点は大きかったです。つまり、ワークライフバランスが整ったと感じました。

看護師時代には出勤日の朝に受け持ちが分かることや、急な入院や検査、病態の急変などのイレギュラーが多く、定時に退勤できるかどうか分からないことが多くありました。その点、保健師は前もってその日の事業や会議が決まっているので、イレギュラーは少なくプライベートの計画も立てやすくなりました。

看護師時代は自分の受け持ち患者に全力でしたが、保健師時代は担当地区の住民個人のみならず全体の傾向を良くするために全力でした。力を注ぐベクトルが違ったと感じています。

確かに、平均的な給料は保健師よりも看護師の方が高いですが、筆者にとっては給料の差以上にワークライフバランスが保たれることに満足しています。

保健師への転職のポイント

保健師の給料は看護師と比較すると低い水準です。平均年収のみで見ると57万円ほどの差があります。年齢別にみると30歳代と40歳代後半から50歳代で年収に大きな差があります。

給料を重視したい方は保健師よりも看護師をおすすめします。

給料もそれなりに欲しいけど、保健師の仕事に興味もあるし…

それなら、保健師の中でも給料の高い職場を探すことも1つです

保健師においても職場によって給料は異なります。保健師の60%以上が働いている行政においても、都市部の方が地域手当が高い健康があります。また、行政と言っても地方公務員と国家公務員でも給料は異なります。

さらに、産業保健師や学校保健師、健診センター、医療機関など保健師の活躍する場は様々です。本記事で紹介した保健師全体の平均的な給料を参考にしつつ、自分のライフスタイルに合った職場を探すことをおすすめします。

まとめ

・保健師の給料は看護師より安い

・ただ保健師の中でも給料が高い職場もある

・保健師への転職でワークライフバランスが整うこともある(筆者体験談)

看護師から保健師の転職を考える際には、給料、働き方、やりがい、プライベート、結婚や出産などのライフイベントも考えながら検討することをおすすめします。

参考資料:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」

コメント